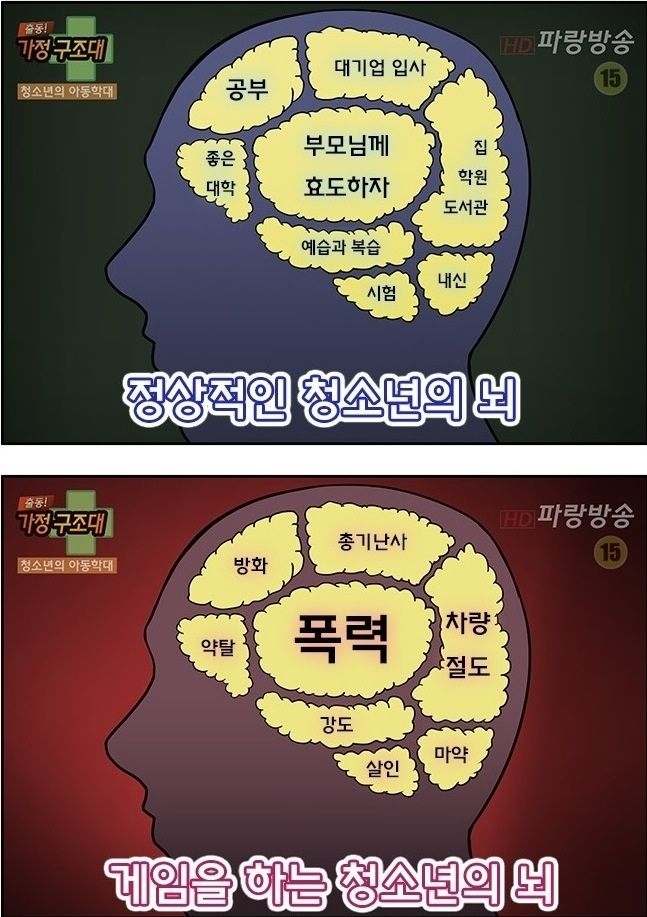

일명 게임뇌 이론에 바탕을 둔 주장들입니다. 일본의 뇌 과학자 모리 아키오 교수의 '게임 뇌의 공포'란 책에서 나온 내용이라고 알려져 있죠. 아시다시피 실상은 다릅니다. 이미 일본 내에서도 근거 없다고 판명이 났고, 심지어 게임을 하면 폭력적이 된다는 내용은 책에도 담겨 있지 않은, 한국에 와서 살이 붙은 내용입니다.

아쉬운 건 매번 논란이 반복되지만 게임은 문화라거나, 우리 게임이 그럴 리 없다 보다 더 나은 반박을 보기 어렵다는 겁니다. 게임뇌 진영에 대항하기 위한 과학적인 데이터를 들기가 애매하다는 거죠.

그래서 준비했습니다. 중독 논란의 시초가 되는 게임이 있습니다. 세계에서 가장 많이 이식된 게임, 사회주의 국가가 만들어 전 세계에 유행시킨 게임, 닌텐도가 사지 못해 안달이 났던 바로 그 게임. 바로 '테트리스'입니다.

◆'테트리스'를 하는 뇌의 모습

'테트리스'가 중독 물질이라니. 지금 와서 들으면 깜도 안 된다고 생각하실 수 있습니다. 그만큼 '테트리스'는 간단한 게임입니다. 7개의 색깔 퍼즐이 위에서 순서대로 아래로 떨어지고, 한 줄을 꽉 채우면 사라지고, 이를 반복해 가장 많이 블록을 쌓으면 되는 퍼즐게임입니다. 게임뇌 이론 신봉자에게 '테트리스'도 중독물질에 포함 되냐고 물으면 고개를 가로저을지도 모릅니다. '테트리스' 해보지 않은 사람은 없지 않습니까.

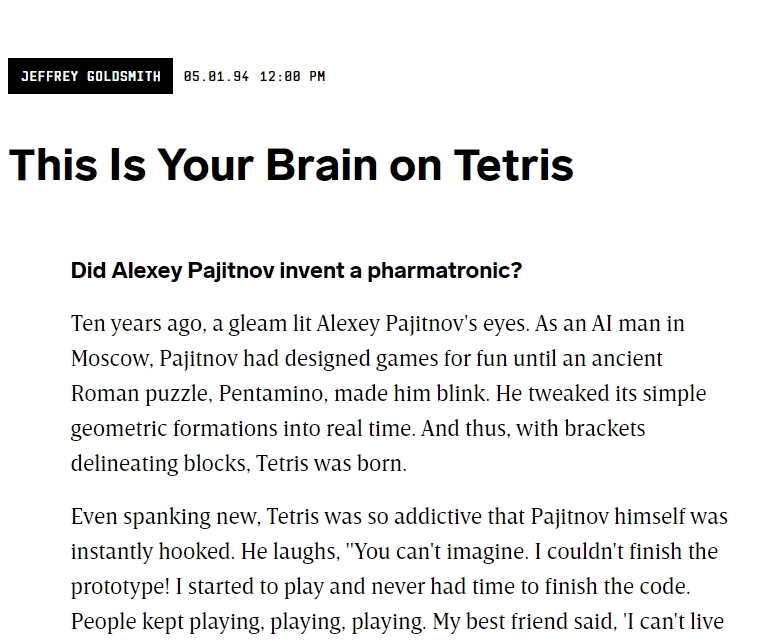

90년대에는 '테트리스'는 중독적인 게임성 때문에 사회적 이슈가 되기도 했습니다. 한 번 손에 잡으면 밖에도 나가지 못할 정도여서 문제라는 거죠. '테트리스'는 러시아 소비에트 연방에서 미국으로 수출됐는데요. 미국에선 공산주의자들이 미국을 망치려고 '테트리스'를 뿌렸다는 음모론이 돌기도 했습니다.

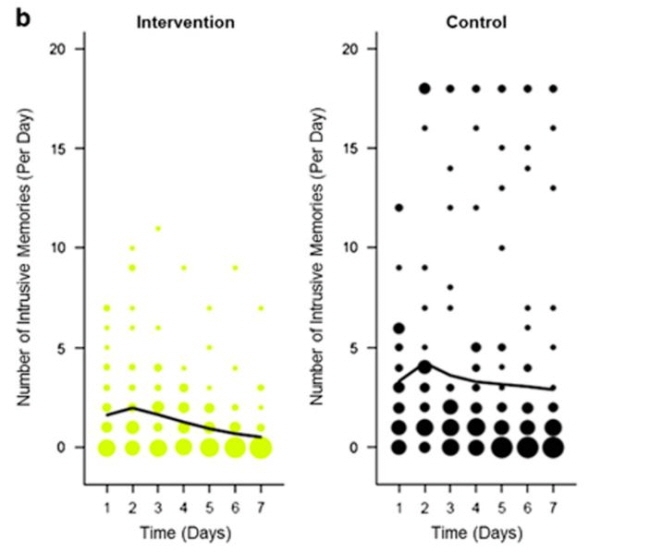

리처드 하이어 박사의 연구 결과는 충격적이었습니다. '테트리스'를 하면 뇌가 실제로 변한다는 결과에 다다랐습니다. 물론 뇌가 썩는다는 게임뇌 이론은 아닙니다. 뇌는 자극을 받아도 변하지 않는다는 기존 상식에 반하는 결과가 도출된 거죠. '테트리스' 고수가 될수록 뇌가 사용하는 에너지가 줄고 블록을 더 쉽게 처리할 수 있도록 변화했습니다. 말하자면 차의 연비가 좋아지는 거죠.

골드 스미스는 이 현상에 '테트리스 이펙트(Tetris effect)'라는 이름을 붙였습니다. 지금의 뇌과학계에서 정설로 받아들여지는 '뇌의 가소성'을 발견한 겁니다. 이 기사는 현재까지 가장 많이 인용된 게임기사 중 하나로 남아 있습니다.

이밖에도 '테트리스'의 유익함에 대한 여러 논문이 나와 있습니다. 2015년에는 '테트리스'를 3개월 동안 매일 1시간 반 동안 플레이한 사람들의 대뇌 피질이 두꺼워지고 더 적은 포도당(에너지)으로 작업을 수행하게 됐다는 발표가 있었습니다.

◆'테트리스'가 죄가 아니면, '마인크래프'도 무죄다

일본에서 게임뇌 이론을 격침시킨 건 이론이 아니라 게임 그 자체였습니다. 닌텐도의 '매일매일 DS 트레이닝'이 선풍적인 인기를 끌면서 게임뇌 이론이 정면으로 반박 당한거죠. 누가 봐도 이 게임은 뇌를 망칠래야 망칠 수가 없던 '게임'이었습니다.

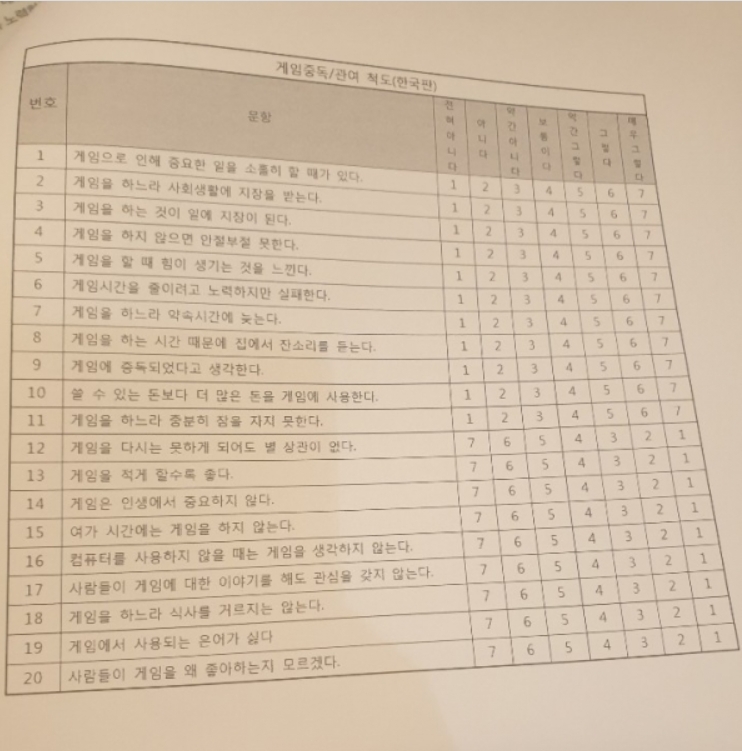

공전의 히트를 친 샌드박스 게임 '마인크래프트'를 떠올려 봅시다. 건축학도가 자신이 꿈꾸는 드림 하우스를 짓기 위해 밤을 새서 흙을 나르고 벽돌을 올립니다. 빨리 대작을 완성하고 싶어 조바심이 납니다. 현재 나와 있는 대부분의 게임 중독 척도에 따르면 이 사람은 명백한 게임 중독자입니다. 게임이란 매개를 통해서 건축이란 행동을 했지만 측정되는 건 껍데기일 뿐입니다.

방안에서 아버지가 인터넷 바둑을 네 시간 째 두고 계십니다. 2급에서 1급으로 올라가는 승급전입니다. 어머니는 거실에 앉아서 온라인 고스톱에 열중입니다. 옆방에선 아들이 2시간 반 째 '리그오브레전드'를 플레이 중입니다. 골드 승급전 패패승승의 기로에 서 있습니다. 어머니의 불꽃 스매시가 작열하는 건 아들의 등입니다. 셋 다 분명 게임을 하고 있지만 게임중독자라는 시선에 시달려야 하는 건 아들 뿐입니다. 게임중독이 증상이 아니라 나이란 변수가 개입될 수 있다는 걸 시사합니다. 성인이 되면 게임중독이 자연스럽게 치료된다는 논문 하나 나온 적 없는 데 신기한 일입니다.

분명 지나친 게임이용, 과몰입은 문제가 될 수 있습니다. 하지만 현재로선 어떤 식의 게임이용이 문제적인지에 대한 기초연구조차 이뤄지지 않았습니다. 장르별, 플랫폼별, 연령별, 성별에 따라 게임이용 패턴이 제각기 다르지만 사례연구에 공을 들이기보다는 도박, 음주와 싸잡아 '게임' 그 자체를 문제화 하는데 공을 들이고 있다는 인상이 강합니다.

◆이제 누가 중독자인가?

과거에도 과도하게 주위의 관심을 원하는 '관심종자'들은 존재했습니다. 그때에는 인스타그램이 없었을 뿐입니다. 부모 몰래 밤새워 통화하던 경험이 이제 개인단말과 카카오톡으로 대체된 것 뿐 입니다. 친구들과 만나서 놀지 않고 혼자 모니터만 쳐다본다고 걱정이 될 수 있습니다. 기우일 가능성이 높습니다. '어몽 어스'나 '브롤스타즈'에서 친구들과 전우애를 쌓고 있는 중입니다.

스마트폰을 못하게 하면 짜증을 내는 자녀가 중독이 아닐까 걱정이라고요? 자녀가 스마트폰으로 무엇을 하려고 했는지는 혹시 알고 계신가요? 공부는 안 하고 PC방으로만 도는 아이가 걱정이시라고요? 십분 동감하지만 그게 게임 때문만은 아닙니다. 옛날엔 당구장, 영화관으로 도는 학생들이 왜 없었겠습니까.

미국 정신의학회(APA)의 정신질환 진단 매뉴얼 DSM-5은 정신적 중독을 내성, 금단, 조절실패, 집착 등의 기준으로 판단합니다. 안 하면 하고 싶고, 안 하면 못 참겠고, 하지 말라고 해도 집착하는 게 중독이라는 얘긴데요. 게임을 중독물질로 만들고 싶은 어른들에게 들어맞는다 싶습니다. 게임하는 아이들의 뇌와 게임중독에 중독된 어른들의 뇌. 더 공포스러운 건 어느 쪽일까요?

정리=이원희 기자 (cleanrap@dailygame.co.kr)